当秦岭的晨光穿透林间薄雾,一群身着实践服的青年正俯身记录植物样本数据;当实验室的灯光照亮深夜,他们又在显微镜下探寻菌群与水源的共生奥秘。为了响应习近平总书记关于秦岭生态保护的重要指示,践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念,落实《生物多样性公约》2050年愿景与人类命运共同体理念,2025年7月16日至23日,西北大学生命科学学院"守护秦岭先锋队"开展"涵养秦岭水源,守护绿色生态"暑期调研,用脚步丈量生态脉络,用专业解码自然密码,在8天的实践中书写了青年环保担当。

(一)步履不停:8天解锁秦岭生态多面性

此次调研以陕西牛背梁国家自然保护区为核心,辐射西安植物园、陕西省植物研究所两大科研平台,构建起"种质资源-菌群生态-水资源保护"的三维调研体系。

7月17日,调研队首站走进国家秦岭花卉种质资源库,近距离观察红豆杉、秦岭冷杉等珍稀植物,系统了解种子从野外采集、清选保存到基因测序的全流程。冷藏柜中整齐排列的种子,数字管理系统里清晰标注的物种濒危等级,让队员们直观感受到种质资源保护的重要性。

次日,队员们化身"植物侦探",严格遵循标本采集标准流程,在西安植物园完成多份植物样本采集。从选取带根、茎、叶、花、果的完整植株,到压制、编号、标注的细致操作,每一步都凝聚着对生命的敬畏。

7月19日,调研视角转向微观世界。调研队访谈了西北大学生命科学学院曹莹老师。"狼牙刺与根瘤菌的特异性共生,是秦岭生态的隐藏密码!"曹莹老师的讲解揭开了菌群的生态价值——这种共生关系不仅让植物在贫瘠山地存活,更能通过固氮改善土壤肥力,滋养周边冷杉、云杉,形成"一菌带多树"的生态连锁反应。

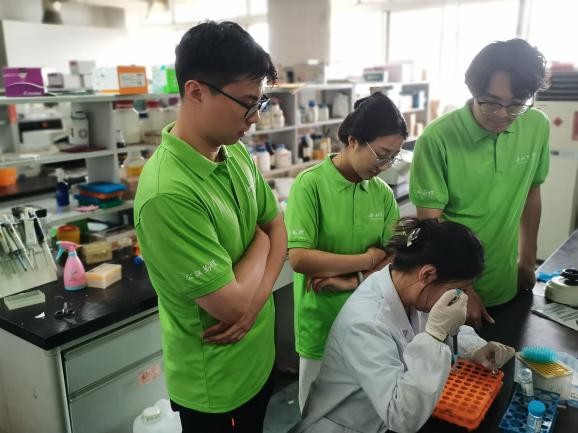

7月20日至21日,调研聚焦水资源保护。队员们在陕西省植物研究所周边水源地开展采样,用便携式检测仪初步判断水质达Ⅰ-Ⅱ类标准;随后在西部资源生物与现代生物技术教育部重点实验室,通过液氮冷冻研磨、植物愈伤组织培养等实验,深入分析植物涵水能力的科学原理。

调研尾声,团队与薛姣老师围绕水质净化展开研讨。"微藻是把双刃剑!"薛姣老师指出,精准筛选藻种、控制光温条件可发挥其水质修复作用,反之则可能引发蓝藻爆发等生态问题,这一观点让队员们对"人与自然和谐共生"有了更深刻的理解。

(二)成果丰硕:用数据为生态保护赋能

8天的实地调研与实验分析,团队交出了一份沉甸甸的"生态答卷"。

在生物多样性研究方面,依托国家秦岭花卉种质资源库数据,团队梳理出秦岭种子植物共3446种,涵盖197科1007属,其中被子植物占比达99%,成为区系组成的绝对优势类群。同时,明确红豆杉、秦岭百合等国家Ⅰ级保护植物,太白红杉、水曲柳等国家Ⅱ级保护植物的生存现状,为珍稀物种保护提供基础数据支撑。

植物涵水能力研究取得关键发现:落叶阔叶林涵水能力最强,贡献秦岭北麓植被涵养总量的大部分;木本植物含水量及水分保持能力普遍优于草本植物;植被含水量随与水源距离增加而显著降低,呈现明显空间水分梯度效应。这些结论为流域植被优化提供了科学依据。

针对秦岭生态保护现状,团队 还梳理出四大核心问题:流域植被结构单一导致水源涵养功能减弱、水生态本底数据不清制约精细化管理、修复技术集成不足且治理手段单一、生态系统服务评估缺失。对此,团队提出构建"空-天-地一体化智慧监测平台""实施流域尺度植被优化工程"等对策,为生态保护提供可落地的解决方案。

(三)青春担当:让生态理念薪火相传

调研成果不仅停留在实验室,更通过多元宣传走进公众视野。团队撰写的3篇实践纪实被西北大学生命科学学院团委公众号推送,详细记录调研历程与科学发现,引发师生广泛关注。此次暑期调研,是一次专业知识与生态实践的深度融合,更是一场青年责任与生态文明的精神接力。守护秦岭不是一句口号,而是关注每一个微生物群落的变动,记录每一处水质的波动。未来,"守护秦岭先锋队"将继续以专业为笔、以行动为墨,在生态保护的道路上持续前行,让青春力量为秦岭的绿水青山保驾护航。