微藻过氧化物酶体在脂质代谢进程中占据核心地位,其通过精细调节脂肪酸的合成与氧化过程,有效促进油脂的积累,进而显著提升微藻作为生物能源的潜力。与此同时,微藻过氧化物酶体在抗盐胁迫方面也发挥着重要作用,它能够增强抗氧化酶的活性,合理调节渗透物质的合成,高效清除活性氧(ROS),助力微藻在盐碱环境中维持细胞的稳定性。

近期,西北大学生命科学学院薛姣副教授研究团队取得科研突破,在中科院一区 TOP 期刊 Renewable and Sustainable Energy Reviews(IF=16.3)和 Bioresource Technology(IF=9.7)上分别发表了两项研究成果。这两篇论文的题目分别为“Effect of peroxisome proliferation and salt stress on enhancing the potential of microalgae as biodiesel feedstock”(https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115398)和“Peroxisomal biogenesis factor 11 as a novel target to trigger lipid biosynthesis and salt stress resistance in oleaginous Tetradesmus obliquus”(https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132209)。

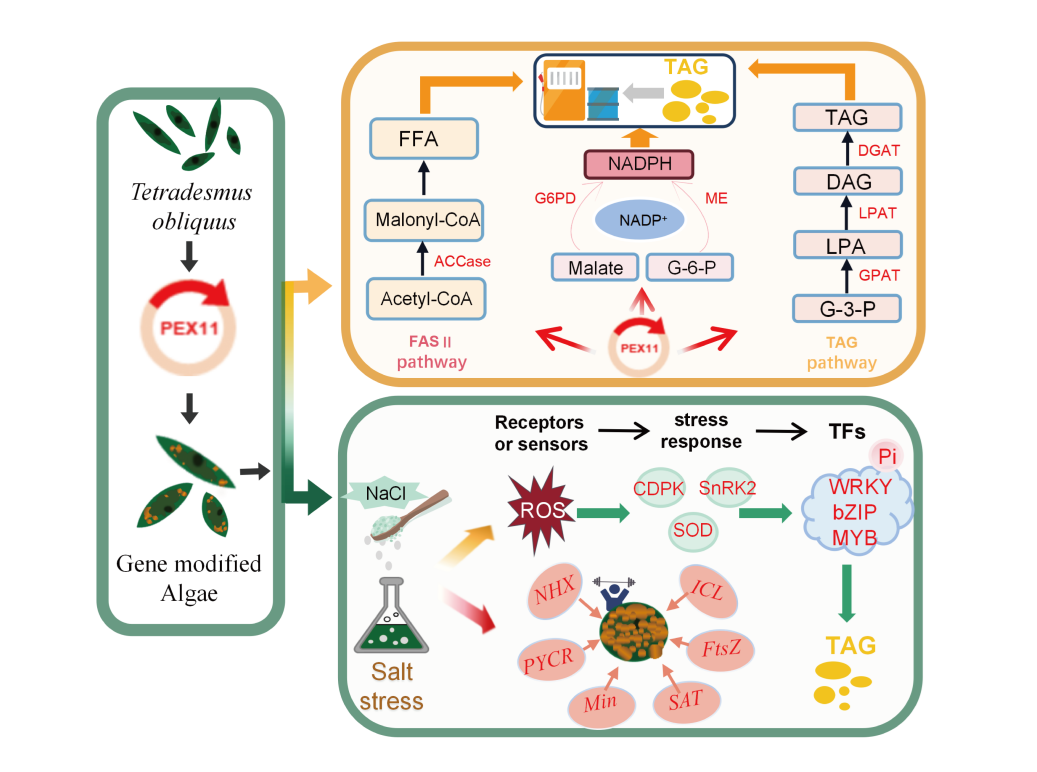

在这两项研究中,研究团队借助基因工程技术,成功揭示了 PEX11 基因家族在微藻脂质代谢和盐胁迫响应中的关键作用,为微藻生物柴油的工业化生产开拓了全新思路。研究人员通过基因工程改造,影响了 PEX11 基因的表达,从而对斜生栅藻的光合生长、细胞分裂、环境抗逆以及碳氮代谢等生理过程进行了有效调控。由此获得的 PEX11 工程藻株,过氧化物酶体增殖及脂质合成水平显著上调,脂质产量和抗盐能力得到了大幅度提高。这种双重调控机制,不仅极大地提高了脂质生产效率,还显著增强了微藻对极端环境的适应性,为生物柴油的规模化生产提供了切实可行的可持续解决方案。

PEX11 作为过氧化物酶体生物发生的关键基因家族,在真核生物中对过氧化物酶体的大小和数量起着调控作用,在光合生长、细胞分裂、环境抗逆、脂质代谢等诸多生理活动中意义重大。然而,此前过氧化物酶体在微藻中的潜在功能一直未被明确。本实验室运用基因组及无参转录组等组学手段,并结合生物信息学分析,成功获得了 PEX11 家族 2 个不同的基因序列,随后对其在斜生栅藻中的功能展开深入挖掘。研究结果显示,过表达过氧化物酶体定位的 PEX11,能够促使微藻脂质含量增加、脂肪酸组成发生改变,并且显著增强微藻对盐胁迫的抵抗力。

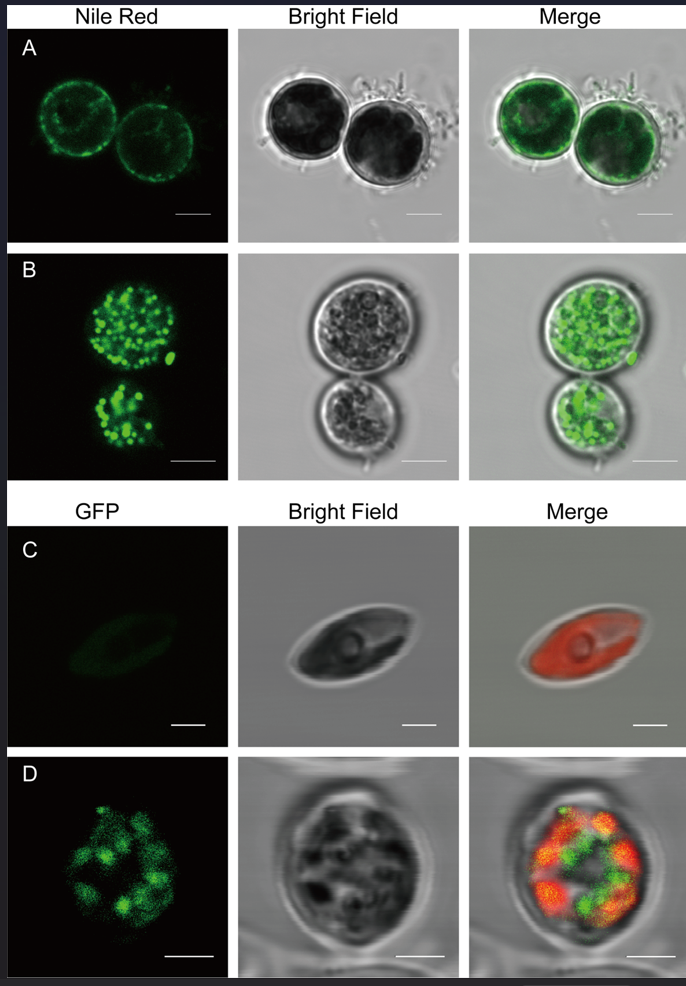

图1. 盐胁迫下工程藻株的脂滴增加以及PEX11的细胞定位

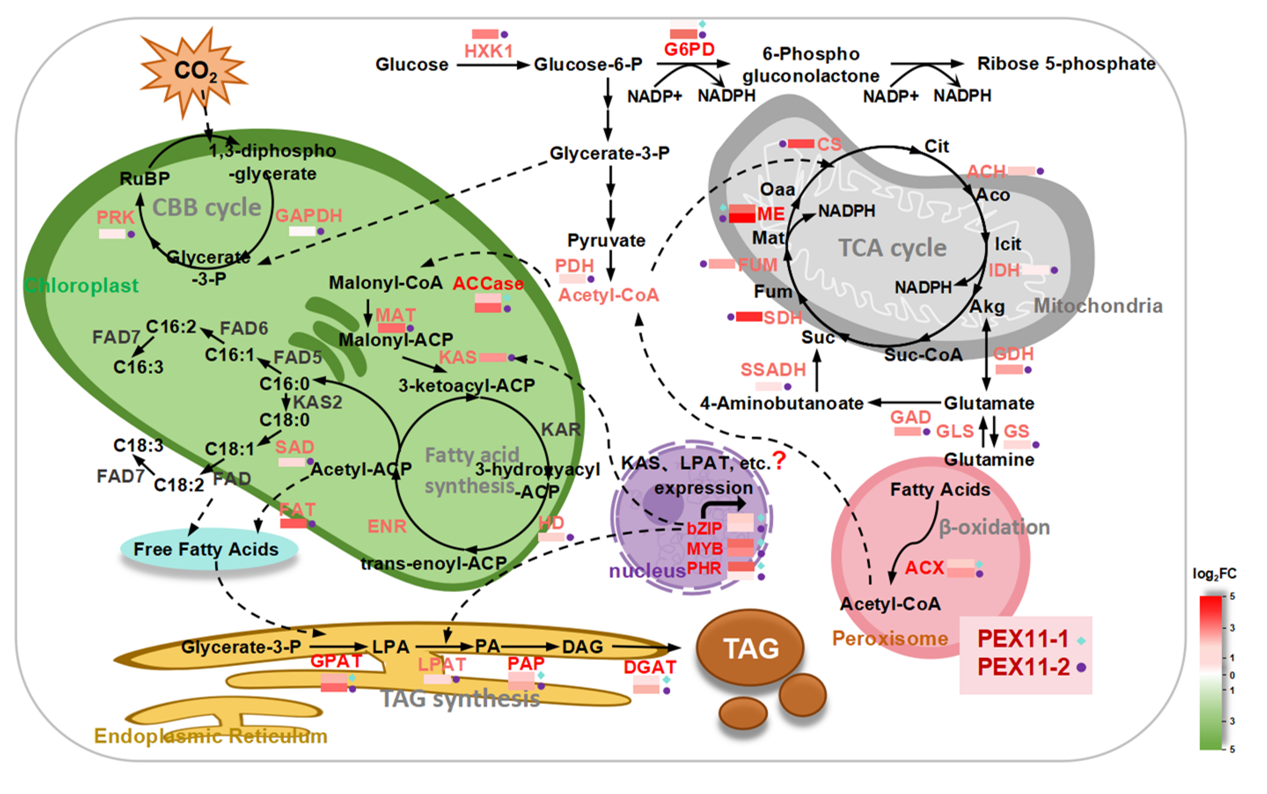

PEX11 过表达使得微藻中的碳通量发生改变,更多地从蛋白质合成转向脂质和碳水化合物合成;同时改变了微藻的脂肪酸谱,诱导过氧化物酶体的增殖并增强 β 氧化,主要促进极长链脂肪酸降解为长链及中长链脂肪酸,多不饱和脂肪酸转化为饱和及单不饱和脂肪酸,更易于产生有利于生物柴油生产的脂肪酸谱。转录水平分析表明,PEX11 过表达能够促进调控脂质合成的转录因子及关键基因的表达,这些因素共同作用,导致 PEX11 转化藻脂质的过量积累。

图2. PEX11 影响斜生栅藻碳通路变化的调控网络

研究还发现,过氧化物酶体、脂质代谢和盐胁迫反应之间存在紧密联系。高盐浓度会对离子平衡和渗透压产生负面影响,进而阻碍单细胞微藻的生长和代谢,而 PEX11 在微藻适应盐胁迫的过程中起着决定性作用。在高盐胁迫下,PEX11 过表达导致过氧化物酶体增殖、β-氧化增加、ROS 水平显著上升。ROS 可能作为信号分子,激活特定转录因子或信号通路,从而增强脂质合成基因的表达,这种 ROS 介导的信号调节或许有助于阐释脂质过度积累的现象。

图3. PEX11调控微藻脂质合成及胁迫响应的工作模型

总之,在过表达 PEX11 的藻株中,ROS 合成增强、脂质合成与环境胁迫相关的关键转录因子及基因表达上调、碳流向改变、脂滴分布规律变化等调控,对于调节脂质积累起到了至关重要的作用。

西北大学生命科学学院22级硕士研究生薛运转、21级硕士研究生王伟、20级硕士研究生盛夏菊乐分别为这两篇论文的共同第一作者,西北大学生命科学学院薛姣副教授为论文通讯作者。该研究得到了国家煤炭燃烧重点实验室、陕西基础科学(化学、生物学)研究院基础科学研究计划、陕西省自然科学基础研究计划等项目资助。此外,该研究还特别感谢陈富林校长、付爱根院长及戴鹏高教授提供的经费和仪器设备支持,李宏业教授及王菲副教授的技术指导